10までかずをかぞえたこやぎ』(Geitekillingen som kunne telle til ti)、アルフ・プリョイセン、ヴィヴィアン・ザール・オルセン、2015年、ワールドライブラリー

30. フィンドゥスのキャンプ

『フィンドゥスのキャンプ』(Pettsons tältar)、スヴェン・ノードクヴィスト(Sven Nordqvist)、2015年、ワールドライブラリー https://shop-wl.jp/products/detail.php?product_id=57

(関連グッズ)

29.フィンドゥスが小さかったころ

『フィンドゥスが小さかったころ』(När Findus var liten och försvann)、スヴェン・ノードクヴィスト(Sven Nordqvist)、2015年、ワールドライブラリー

https://shop-wl.jp/products/detail.php?product_id=58

(関連グッズ)

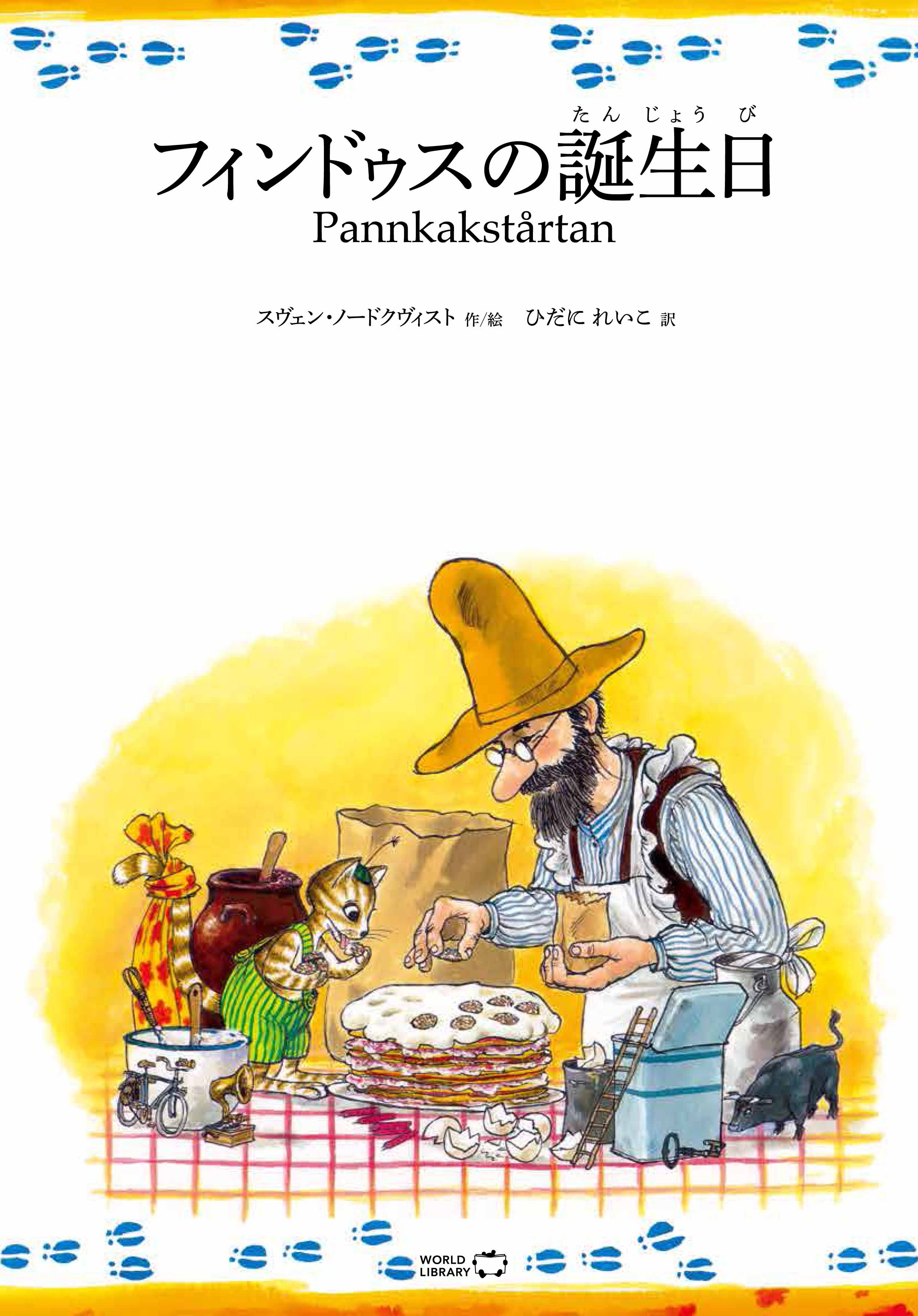

28. フィンドゥスの誕生日

フィンドゥスの誕生日(Pannkakstårtan)、スヴェン・ノードクヴィスト(Sven Nordqvist)、2015年、ワールドライブラリー

27.穴

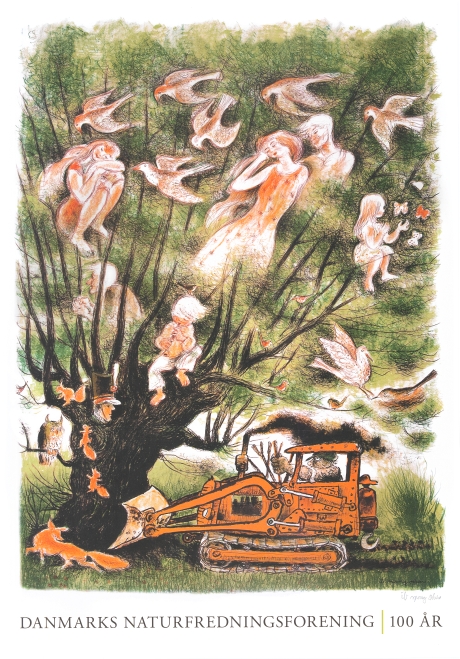

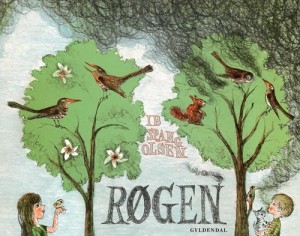

『煙-ぼくらの地球』(RØGEN)、イブ・スパング・オルセン(Ib Spang Olsen)

出典(Kilder):https://www.youtube.com/watch?v=GlSBxAwRl-A

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=2372&PID=10482&NewsID=2341

参考:http://reikohidani.net/1456/(板橋区立美術館夏の教室、都市に暮らす子ども達の遊び環境について)

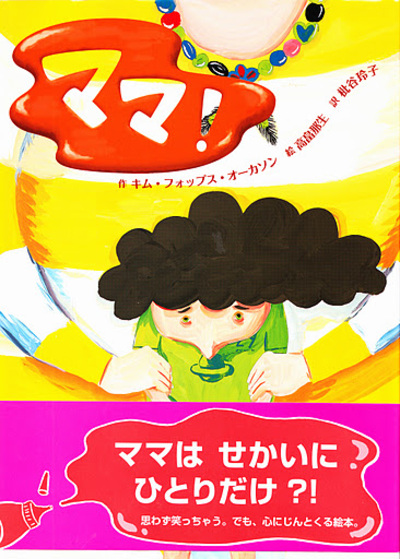

『ママ!』読み聞かせ

ママ! ママ! |

- 見返し部分には、「マ」ではじまる言葉のイラストがいっぱい。「これ、何だ?」と指差しながら、親子でクイズを出し合うのも楽しいですよ。

中にはちょっと難しいものも。分からなかったら、巻末の著書紹介の上に答えが載っているので、見てみてくださいね。

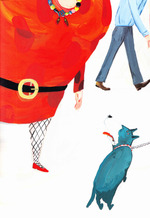

- 大きなママの登場です! 人だけでなく、犬までもママのことをジロジロ見ています(イラストにはこういった「遊び」の要素がたくさん隠れていますから、探してみてくださいね)。

でもママは気にしません。ママはふとっているからって、卑屈になりはしないのです。それを証拠に、服やアクセサリーも色鮮やかでおしゃれでしょう? みんなの注目をあびたって、いいんです。だって、ママはママなんですから。

一方、主人公の「ぼく」はまわりの目を気にして、ビクビク、オドオド。お子さんと自分らしくあることの大切さについて、ぜひ話し合ってみてください。

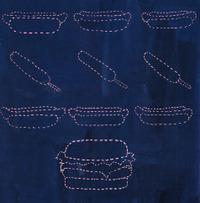

- ホットドッグ屋さんで、いったいママはフランクフルトとホットドッグとハンバーガーを何個食べたのでしょう? 親子で数えてみてくださいね。

- ぼくが、おとなりの女の人をママとよぼうとすると、なぜかマではじまる別の言葉になってしまいます。「これはマラソンだね。これはマキジャクだね」などと、対話しながら、読み進めると楽しいですよ。

- ママのつくる料理にもご注目を。ママは結構マメに手作りをするみたいです。量が多すぎるのは、タマにキズですが……。こんなところからも、ママの深い愛情を感じとることができます。ぼくはママが大好き、そしてママもぼくが大好きなんです!

☆イラストはイラストレーターの高畠さんに許可を得て掲載しています。転載はご遠慮ください。©Nao Takabatake

板橋区立美術館夏の教室

板橋区立美術館の夏の教室に参加しました。個人的に絵本について感じたこと、考えたことを書いてみたいと思います。ご関心ある方はおつきあい下さい。

今回のお話はどれもとても面白かったのですが、私の心に特に響いたのはフィリピンのミンダナオで子ども図書館を創設された松居友さんのお話でした。とにかく衝撃的でした。

松居さんは笑いながらこうおっしゃるのです。絵本は国境を越えるのか、というのが今回の講座の題目みたいだけど、国境なんて人間が勝手につくったものじゃありませんか? 渡り鳥が空を飛ぶのにパスポートに判子を押してもらうんですか? 大人はありもしないものを勝手に作って、「国境を越えるのは難しい~」なんて悩むんですね。可笑しいですね。

松居さんはさらにこうおっしゃいます。ミンダナオの子ども達は皆、それぞれの物語を持っている。絵本がなくても、人から人へと物語が語り継がれているのだと。お話の生きている社会、語りのある世界、絵本がなくても語るのが当たり前の社会、超自然的なものがいると大人も子どもも信じていて、遊びの世界が巷に生きている社会が今も存在するのだと。大人達が他人の子だろうと自分の子だろうと関係なく、子どもの成長を見守る社会。子ども達が自然の中で駆け回り、たくさんの会話を交わし、笑い合う姿を、周りの大人が喜びをもって受け止める社会。困った人がいたら当然のことのように助ける社会。「煩わしい」、「迷惑」そんな寒々しい言葉が飛び交う今の日本の社会とは対極にあるように思えました。

しかしそんな地に紛争が起きてしまいます。紛争で傷ついた子ども達が松居さん達のストーリーテリングで笑顔を取り戻す映像を見て、絵本の力を再確認することができました。(出典:http://www.edit.ne.jp/~mindanao/documentarysite.html)

松居さんは日本はこんなにも豊かなのに、子どもの自殺率が高い、日本の子ども達の心の貧困の問題をどうにかしなくてはならないともおっしゃっておられました。

子どもに幸せな日々を送って欲しいと思うのは親としてごく自然な感情に思えます。でも今の日本、特に都会で暮らす子ども達は幸せなのでしょうか。そんなことを考えて、時々胸がしめつけられます。かといって今の便利な生活を手放すことはなかなかできないでしょう。混沌とした思いに1つの答えを下さったのが福音館書店の編集者、唐亜明さんのこんなお話しでした。

絵本は都市化、工業化した社会でこそ生きてくる。例えば水牛が身近にいる村で暮らす子ども達は絵本で水牛を見るより、実際乗ってみた方がいい。しかし表に出たら車がびゅんびゅん走っていて遊び場がない、自然がない、そんな近代化した社会に暮らさざるをえない子ども達もいる。そういう子達が絵本を読むことで例えばモンゴルの大草原を知ることができる。生活水準がある程度のところまで達しないと絵本というのは生きてこない。その国の経済がある程度発展しないと絵本は発展しない。絵本は都会の文化から生まれたものだと。農業的な社会で生きられない子ども達に向かって主に絵本は作られているのだと。

参考:http://reikohidani.net/1187/(デンマーク、イブ・スパング・オルセン、子どもと自然、遊び環境について)

ボタ山であそんだころ ボタ山であそんだころ |

トヤのひっこし トヤのひっこし |

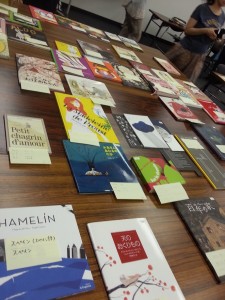

ブロンズ新社の若月眞知子さんのお話も印象的でした。日本国内だけでなく外国での翻訳出版も視野に入れて活動されているアクティブな出版社さんという印象を受けました。ボローニャ・ブックフェアなどでの海外の出版社との交流を通して多くのことを吸収し、前向きなエネルギーへと変えてらっしゃる方だと思いました。

私が一番大好きな絵本の翻訳は『リサとガスパール』の石津ちひろさんによるものです。

リサのいもうと リサのいもうと |

初めて書店でその絵本を読んだ時、素晴らしすぎて一瞬、私の中で時が止まりました。単なるキャラクターものととらえる人もひょっとしたらいるのかもしれませんが、私にはそうは思えません。子どもの目線におりた文、イラスト、そして石津ちひろさんの生き生きとした素晴らしい訳文が私は大好きです。こういう訳文を書けるようになるのが私の夢です。

若月さんのお話をうかがってこういう妥協をしないこだわりのある方が営んでいる出版社だからこそ、こんなに素晴らしい作品を日本に紹介できたのではないかと思いました。また各国の絵本の発展はその国の経済状況に大きく左右されるものだということも分かりました。

ボローニャ・ブックフェアをきっかけに海外と日本両方で絵本を発表しておられるよねづゆうすけさんのお話も私に多くのことを教えてくれました。(出典:http://www.ehonnavi.net/specialcontents/contents.asp?id=26、http://www.ehonnavi.net/specialcontents/contents.asp?id=168)海外と日本のニーズの違いもあるようですが、スイスの編集者さんからもらったアドバイスを非常に前向きに受け止め吸収し、自分のものにする--とても難しいことに思えますが、それを素でできてしまうところがよねづさんのすごいところで、支えてあげたい、もっと彼の作品を伝えたいと編集者さんが思われたのがよく分かる気がしました。

りんごはいくつ? りんごはいくつ? |

のりもの つみき のりもの つみき |

にじいろカメレオン にじいろカメレオン |

あいうえお あいうえお |

他にも広松由希子さん、三宅興子さんの素晴らしいお話も聞くことができました。詳しい内容は板橋区立美術館のHPに掲載されているようです。参加者の方達ともお話できて嬉しかったです。とても充実した2日間でした。ありがとうございました。

板橋区立美術館しかけ絵本のワークショップ

板橋区立美術館のしかけ絵本のワークショップに3日間参加してきました。

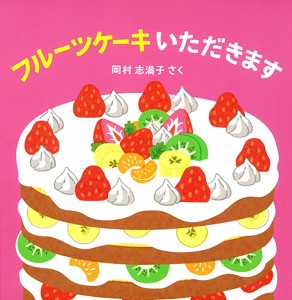

講師は『サンドイッチ いただきます』(ポプラ社)が2015年 IBBY障害児図書資料センター 推薦図書に選ばれた岡村 志満子さんです。

美術館内の書店では先生の絵本も販売されていました。娘が気に入ったのは、『フルーツケーキ いただきます』。特に女の子に人気で、講座終了後、書店に積んであった本はたちまちなくなってしまいました。先生からサインもいただけました!

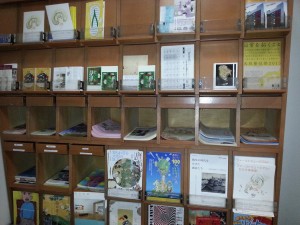

講座は子どものみ参加なので、その間館内のカフェで仕事。壁にはボローニャ絵本原画展やその他児童書の情報が一杯! 夏は絵本のイベントが目白押しですね。

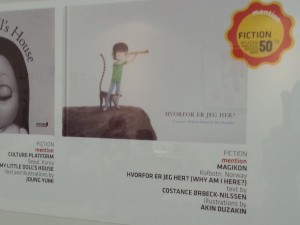

ノルウェーの作品がボローニャ国際原画展でSpecial mentionに選ばれたのですね。

2階の展示会場で『どうしてぼくはここにいるの?』( “HVORFOR ER JEG HER?” )の絵本も読むことができました。

出典(Kilder):Magikon社のHPより

画家のAkin Duzakinさんのブログで画像をたくさん見ることができますのでぜひ見てみてください。

『むこう岸には』(ほるぷ出版)を思わせるテイストの、哲学的で根源的な問いに満ちた素晴らしい作品です。

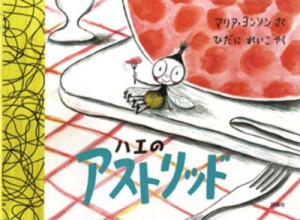

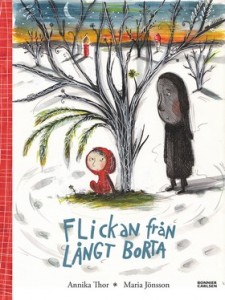

他にも『ハエのアストリッド』のマリア・ヨンソンさんの『遠くから来た女の子』(Flickan från långt borta)の原画も展示されていました。

こちらのサイトで本の中身が少し見られます。

出典(Kilder):評論社のHP、Bonnier Carlsen社のHPより

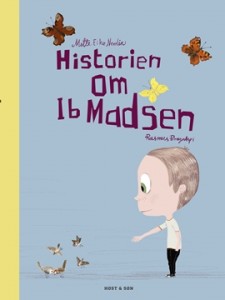

他にデンマークのRasmus Brenghøjの『イブ・マッセンのおはなし』(Historien om Ib Madsen)

(こちらのサイトで中身を見られます)

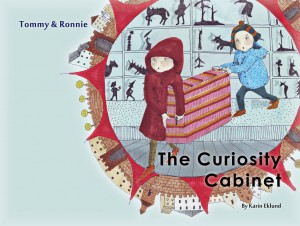

スウェーデンのKarin Eklundの『なかよくなれるかな』(Fitting in)なども見つけることができました。

Karin Eklundさんはきっと日本にいつか紹介される画家さんでしょうね。こちらの作品などとても素敵で、うっとりさせられます。

出典(Kilder):http://karineklund.com/portfolio-page/curiosity-cabinet/

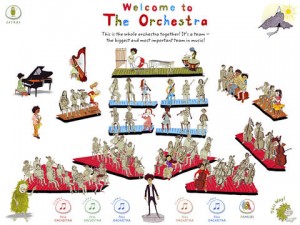

こちらも素晴らしいです。http://karineklund.com/my-first-orchestra-app-post/

出典(Kilder):

https://itunes.apple.com/gb/app/my-first-orchestra-app-hd/id568583429?mt=8

http://karineklund.com/my-first-orchestra-app-post/

日本にいながらボローニャに行った気分を味わえました。

できあがったしかけ絵本は持ち帰って部屋に飾っています。とても貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました。

今回の展示には入選していませんでしたが、過去にボローニャに入選した北欧の画家さんのうちノルウェーのオイヴィン・トールシェーテルさんは特に素晴らしい画家さんです。邦訳に『なぜイヌの鼻はぬれているの?: ノアの箱舟のふしぎな話』(西村書店)、『穴』(ワールドライブラリー)があり、未訳絵本もたくさんあります。

2014年の9月~フランクフルト・ブック・フェア会場近くの美術館でショーン・タン、しかけ絵本『オセアノ号、海へ! 』が有名なアヌック ボワロベール&ルイ リゴーらの作品とともに展示が行われました。オイヴィンさんは国際的にも評価されている画家さんです。

出典(Kilder):http://www.museumangewandtekunst.de/en/item/id/152

未訳書はたくさんありますが、特にお薦めなのはこちらの作品です。

出典(Kilder):https://www.cappelendamm.no/_barn-og-unge/bildeb%C3%B8ker/vaffelm%C3%B8kk-tore-renberg-9788202408336

http://rosinante-co.dk/historien-om-ib-madsen-id34889

https://books.google.co.jp/books?id=-njkAgAAQBAJ&lpg=PT3&dq=historien%20om%20ib%20madsen&hl=ja&pg=PP1#v=onepage&q=historien%20om%20ib%20madsen&f=false

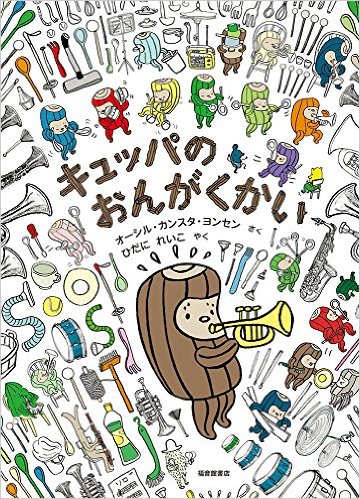

『キュッパのおんがくかい』読み聞かせ

『キュッパのおんがくかい』読み聞かせ

1場面目 「キュッパは まるたの おとこのこです。なかよしの もみのきの ググランと おばあちゃんの いえに あそびにきました。」というところは、少し絵が小さいのでどの子がキュッパで、どの子がググランかわかりにくいかもしれません。指差しながら読むか、導入で少し登場人物の説明をしてもよいかもしれません。

3場面目 指揮者が登場する場面は、指揮者の体が大きく描かれているせいか、子どもたちに強いインパクトを与えたようです。私は自分の中で指揮者のキャラクターをつくってちょっとこわい感じでセリフを読み上げました。

よこから ググランが 「ぼくは ググランだよ」と いっても しきしゃは 「ああ そうかい」と こたえるだけで どうでも よさそうです、というところでは、「かわいそう」と声を漏らす子や、笑う子もいました。

4場面目 キュッパのおばあちゃんが木琴を叩く姿がふきだしの中に描かれているのですが、この場面は子どもたちの注意をかなり惹きつけることができました。漫画っぽいふきだしが絵本に出てくるのが面白かったのでしょか。おばあちゃんのバチさばきが格好良かったから?

5場面目 1年生のクラスではトランペット、サクソフォンという言葉が分からなかったようです。あまり何度も指差しをするのはよくないようですが、低学年のクラスでは理解を助けるためにやってもよいかもしれません。

7場面目 エルセがキュッパにトランペットの吹き方を教える場面。これはかなり面白かったみたいです。漫画のようにコマに分かれていると、読み聞かせでは使いにくい部分もあるのですが、実際子ども達は関心を持ってくれたように思えます。

8場面目 「キュッパは れんしゅう するうちに……どんどん どんどん どんどん どんどん どんどん どんどん…… ……うまく なりました」というところは、リズムよく抑揚をつけて読めて、子ども達が面白いと思ってくれたのが伝わってきました。

「でんせんに とりが とまっているみたいだ!」というところは1年生のクラスではちょっと反応が薄く、4年生のクラスでは関心を持ってもらえました。1年生にはまだちょっと難しかったのかもしれません。

9場面目は黒いページでキュッパの動きが描かれていないので、子ども達に理解してもらえるかちょっと心配でした。でも実際は、突然黒いページが出てきたのがインパクト大だったようで、子ども達が集中して話に耳を傾けてくれているのが分かりました。「はやく でていけ!」というところ、怖い感じで、どすをきかせて読んだのですが、びくっとしている子もいました。

11、12場面目 キュッパのお皿洗いの場面です。この絵本の場合、ここから特に面白さが爆発して、何人かだれてきていた子ども達の目も再び輝くのが分かりました。子どもってやっぱり音に興味があるのですね。

13、14場面目 キュッパが楽器をつくる場面。子ども達はキュッパに釘付けです。

15場面目 「キュッパの おんがくかいの はじまりです!」この場面は最高だと思いました。こんなに愉快で楽しい場面、なかなかないですね。子ども達はすっかりキュッパの世界に入り込んでいました。

私はPCを持って行って、キュッパのおんがくかいのプロモーション映像を流したのですが、それも評判がよかったです。先生も終わった後、興味津々で、どうして絵本と連動したビデオがあるのか、と質問してくださいました。

16場面目 おばあちゃんがトロフィーを持ってくる場面。やっぱり子どもって、トロフィーや表彰状が好きなんですね。キュッパの喜びやわくわくが子ども達に見事に伝わったようです。オーシルさんの才能に脱帽です。